家のリビングにある20cm角程度の小さな水槽。

メダカ1匹だけなので水質の悪化もさほど気にせず、1年以上掃除をせずにいました。

しかし、アクリルの水槽の透明な面の藻のようなものが、連日の暑さのせいかだんだん濃くなってきました。

リビングにあるにしてはあまりに汚ならしくなってきたし、中の魚もほとんど見えなくなってしまったので、仕方なく掃除をすることにしました。

ごあいさつが遅れました。こんにちは、みどるさなぎです!

この記事はこんな人におすすめ ・これまで水槽で魚を飼ったことがない人 ・金魚すくいや川でとってきた魚をとりあえず飼うことになってしまった人 ・子供が始めた水槽を丸投げされちゃったお母さん ・めんどくさくて嫌だけど仕方なくお手入れ

もともと我が家のリビングには60cm水槽があって、そこに、メダカとヌマエビとドジョウとアカハライモリを飼っています。

その水槽でメダカが卵を産んだのですが、魚って、自分で産んだ卵であっても、隔離しておかないと食べてしまいます。

ということで、隔離用に用意したのが、この小さな水槽です。

いくつかの卵のうち、幸い1匹だけが生き残って、りっぱなメダカに成長しました。

それ以来、この水槽の住民はそのメダカ1匹です。

浄化装置もブクブクもなにもなしで、水草をたっぷりいれているだけですが、水の量に対してメダカ1匹、と非常にすくないこともあって、特に頻繁に水替えや手入れをしなくても、元気にすごしてくれています。

とはいえ!

やはり1年以上なにもせずに放置していたら、すこーしずつすこーしずつ汚れてくるのは当然!

なにもせずに、といってもエサはあげてますよ。もちろん。それから、水が蒸発して減ってきたら、水の補充ぐらいはしていますね。

放置も限界なので、年貢の納め時と観念して、掃除をするしかない。

では、始めましょう!

メダカはどこだ!?

さっき水槽の写真を載せましたが、肝心のメダカがどこにいるのかがわかりませんね。

水草(カモンバといいます)がうっそうと生い茂ってるし、透明アクリルはコケがびっしりだし。

とはいえ、作業前のメダカの姿も是非見ておきたいので、頑張って写真撮影しました。

これですっ!

わかりますでしょうか?これは相当難しいクイズですね。

では正解。

続けて、問題2と問題3

どうでしょうか?

正解はこうです。

うーん・・・。これはもはや、魚を鑑賞するための水槽とはいえませんね・・・。

水槽の状態を把握して、水替え道具の準備!

どんな状態かをもう少し見て、どこまでの掃除をするかを決めないといけませんね。

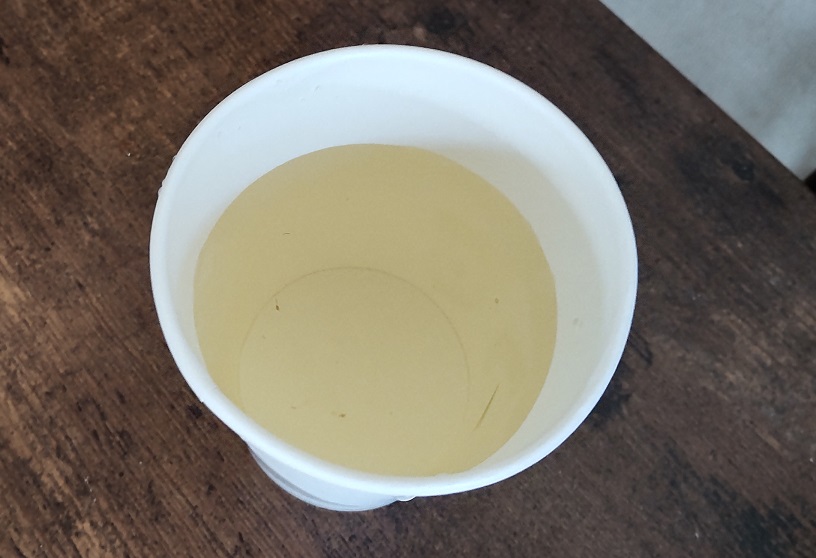

まず、水を一杯、紙コップに汲みだしてみましょう。

こういうのは使い捨てられる容器がいいですね。紙コップは最適です。

うわっ!!黄色っっ!!!!

番茶かっ!

透明水槽だとよくわからなかったのですが、白い紙コップに入れてみると、認識をはるかに上回る汚れ具合でした。

こうなると、とことんキレイな水に入れ替えたくなりますが、逆ですね。

ここまで汚いと、逆にきれいな水に入れ替えてしまうと、おそらく一瞬で死んでしまいます。

魚は急激な水質の変化と、急激な水温の変化には非常に弱いんです。

作戦は変更。水換えはせずに、水槽と砂利を綺麗にするだけにします。

おそらくこれだけでも、メダカにとってはストレス。水換えは後日、少しずつすることにします。

では、準備すべきは、水槽を洗う間に、水と水草とメダカを退避させる容器だけですね。

家にあるバケツとかだと、洗剤とか残ってても怖いし、前後できれいに洗うのもめんどくさいし・・・・。

ということで、容器は、ミネラルウォーターが入っていた2Lのペットボトルを使うことにしました。

写真のように上部をはさみでチョキチョキ切りました。

これだと、使用前に容器を丁寧に洗わなくてもいいし、使い終わったら捨てられますしね。

水槽の水を汲みだす!メダカを退避!

大量に生い茂った水草をペットボトルに退避させました。(写真ぼやけすぎ!)

タニシもいくつかはついてるみたいなので、そのままにしておきましょう。

これで、メダカの姿がみえるようになったかな?

上からのぞいてみましょう。

いました、いました。ようやくまともにメダカの姿を拝むことができました。

あとは、一生懸命、水をペットボトルに移していきましょう。

水は掃除後もそのまま水槽の水として使うので、ゴミとかは汲み上げたくないですね。

水の量もしれてるので、紙コップで一杯一杯、上の方の水をそーっと汲んで移しましょう。

そして、ある程度の量が移せたところで、メダカも紙コップで水ごと汲み上げます。

そして、ペットボトルに移して、無事、メダカの退避が完了です。

この状態のほうが、さっきよりよっぽど鑑賞っぽいですね。

水をそのまま使う(水の入替をしない)ということで、ペットボトル1つでは少ないので、もう一つ用意して、水を退避しておきます。

これで退避作業は完了です。

水槽を洗っていく!しかし、思わぬ罠が・・・。

水槽を持って庭へ。

家の中でやると洗面台の汚れとか、臭いとかがあって家族に怒られます。

また四角くて、そこが平らな水槽って、意外に洗面台で洗いにくいので、暑いのは我慢して、庭で掃除をすることします。

庭のホースで水をかけながら、透明アクリル面のコケを洗っていきます。

ところが、水に浸かってたところだから、ちょっとこすれば簡単に取れると思っていたものが、思いのほか頑固で全然とれない。

スポンジタワシの硬い方の面で力をいれてゴシゴシやってなんとかとれていく感じ。

それを頑張って一面やったところで気づきました。

ゴシゴシやったところが細かい傷で透明度が落ちてる!!白濁してる!!

ガラスの水槽だったら、ちょっとぐらい硬いものでこすっても大丈夫だと思うのですが、アクリルの盲点でしたね。

だからといって、柔らかいスポンジではどうにもならないので、ヘラ状のものでこそぎ取ることにしました。

太い傷がつくのは覚悟の上で。それでも、面が白濁して水槽の中の魚がみえなくなるよりマシですもんね。

このヘラ、以前買ってきて食べた、もんじゃ焼きセット に入っていたやつです。

台所からペチりました。ま、あといくつかあるから、許してもらえることでしょう。

これ、水槽に限らず、平面にこびりついた汚れをとるのに適した、なかなかの優れものです。

壁面のコケを頑張っておとしたら、あとは砂利をすすいでいきます。

何回かジャブジャブやって水を流してもまだこんな感じ。なかなかの汚れ具合です。

根気よくやって、底の方の壁面よごれもこそぎ落として、だいぶ終わりがみえてきました。

最初にスポンジの硬い面でこすっちゃった方は残念でした。

部屋に設置するときに後ろの面にまわすようにしましょう。

.jpg)

魚をもどして完了!

きれいにした水槽をもとの場所にもどします。

白濁してしまった面は後ろにまわしました。

掃除前にとりおいてあった水を、ペットボトルから水槽にもどします。まずは1本目。

続いて2本目。水草も一緒に戻します。

っと、ここで少し手をとめて、水温チェックしてみましょう。

温度計でちゃんと、とかはめんどくさいので(温度計も、あるはずだけど、どっか行った)、水槽に指いれてみて、ペットボトルに指いれてみて。

人の指って、結構温度には敏感ですよ。同じ温度かどうかは、わりと正確にわかります。

ちょっと、水槽のほうが冷たいかな。砂利をあらったときに、砂利の温度が冷やされたせいかもしれませんね。

よく見ると、水槽の水のほうは少し白っぽく濁っている気もする。

(ペットボトルの水は、もともと黄色く濁っているけど・・・・)

ちょっと水槽の水が落ち着くのを待ってから、メダカをいれた方がいいかもしれません。

ということで、一気に水槽に戻すのはやめて、ペットボトル半分の水にメダカが残った状態で、しばらく置くことにしました。

写真右側のペットボトルには、メダカが残っています。

最初にも書きましたが、水温と水質の急激な変化は、魚を一瞬で弱らせてしまい、ヘタすると死なせてしまいますから、ここだけは少し慎重に。

そして、2時間ぐらいたって、まちくたびれた僕は、最後のペットボトル半分の水を、メダカごと水槽にじゃーーっと入れたのでした。

水は若干少な目でしたが、水質変化を抑えるためにここで水の補充はせず、数日後におちついたところで水を追加。

水槽掃除が完了した水槽の写真です。

メダカがちゃんと鑑賞できるようになりました!

まとめ

大の魚好き、水槽好き、というわけでも、熱帯魚マニアというわけでもなく、テキトーに手に入れてきた魚をとりあえずの小水槽で飼うことになった人、

「あー、水槽の手入れめんどくさいなあ」というぐらいの人(僕がそうです)の、手軽な水槽の掃除の手順でした。

最初は水替えもするつもりでしたが、危険なのでそれはやめて、掃除だけにしました。

そして水は少な目の状態で数日おいてから、綺麗な水を補充、という形をとりました。

最初の状態と見比べると、まあまあいい感じになったと思います。

ところで、我が家には60cm水槽もあります。こちらも大した魚を飼っているわけではなく、もらってきたイモリと、取ってきたドジョウ、メダカ、エビです。

そっちの水替えとフィルター掃除も記事にしています。(もちろん、本気バージョンではなく、ザツなやつです)。よければみてくださいね。

【簡単】子供が捕まえてきた魚をいれた60cm水槽 手抜きの水替え・フィルター掃除 1

【簡単】子供が捕まえてきた魚をいれた60cm水槽 手抜きの水替え・フィルター掃除 2

では、またっ!

-120x68.jpg)

コメント